相続のお悩みを相談され,ご依頼中に担当者に直接伝えにくいことができた場合に,依頼者の方が他のスタッフにご相談できるように「お客様相談室」を設置しました。初めてのお客様も安心してご依頼いただける環境です。

相続を進める中で,不安や疑問が生じることもあるかと思います。その際は,こちらのQ&Aページを参考にしてみてください。その方にあった対応の仕方はそれぞれ異なりますので,詳しい対応方法などは専門家にご相談ください。

相続についての依頼内容は多岐に渡りますが,豊富な知識を持った専門家が丁寧に対応いたしますので,安心してお任せください。依頼者の方のお気持ちが軽くなるように取り組んでまいりますので,ぜひご相談ください。

相続の問題は後回しにしてしまうと,後に大きなトラブルに発展してしまうかもしれません。相続に関してお困りのことやお悩みがございましたら,なるべく早く専門家にご相談ください。柏にお住まいの方は,柏駅徒歩2分の場所ある事務所をご利用ください。

不動産評価に強い専門家に相談すべき理由

1 不動産評価によって結果に何倍も差が出ることがあります

不動産は高額な財産であるため、相続においては、非常に重要な要素です。

たとえば、相続財産の中に不動産が含まれている場合を考えます。

不動産は、現金などの預貯金のように価値が明確ではありません。

そのため、遺産を分けることになった際、不動産を何円と評価するかによって、結果に大きく差が出ることがあります。

具体例として、遺産として実家の一軒家と、1000万円の預金がある場合の遺産の分け方について考えてみます。

実家の一軒家が1000万円の評価であれば、長男が実家を相続して、二男が1000万円の預金を相続すれば、平等な結果になるかもしれません。

他方、実家の一軒家が3000万円の評価だった場合、長男が実家を相続すると、長男は二男の3倍の遺産を取得したと考えることになります。

その場合、二男は、長男に対し、長男の資産からお金を支払うよう求める可能性が高くなります。

反対に、長男からは、実家の一軒家はもっと安いはずだという反論がなされるかもしれません。

このように、不動産評価は相続の場面で、結果に大きな差を生む可能性があります。

2 生前対策でも不動産評価が重要です

先ほどの例は、遺産の分け方の話でしたが、遺言書で遺産の分け方を指定する際にも、同じ問題は発生します。

不動産の評価を誤り、不平等な内容の遺言書を作成してしまった場合、相続人の間で紛争が発生する可能性があります。

また、不動産評価は、現在の不動産評価も重要ですが、将来相続が発生した時点での不動産評価も重要です。

そのため、場合によっては数十年先の不動産評価も見据えて、生前対策を行う必要があります。

3 法律の専門家であっても、不動産評価に詳しいとは限らない

不動産評価は、現在の不動産業界の情勢、その土地特有の状況、建物の建築年数や構造など、様々な情報から計算をすることになります。

不動産評価の計算方法は、法律に書いているわけではないため、法律に詳しい専門家であっても、不動産評価に詳しくなれるとは限りません。

相続では、不動産評価が不可欠であるため、相続を集中的に取り扱っている専門家であれば、不動産評価についても詳しい傾向にあります。

不動産評価を適切に行えるかどうかは、相続の場面において大きく関係してきますので、不動産評価に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼した場合の相続財産の調査方法

1 まずは預貯金の調査からスタートです

亡くなった方と同居している相続人であれば、遺産の内容はある程度把握できますが、亡くなった方と別々に生活をしていた相続人にとっては、遺産の内容を知ることは容易ではありません。

弁護士は、「遺産の内容が全く分からない」というご相談もよく受けます。

そのような場合は、まず預貯金の調査からスタートします。

亡くなった方が持っていた銀行口座を調査し、銀行が特定できれば、預貯金の取引履歴を取得します。

預貯金の取引履歴を見れば、その方がどのような生活を送っていたのかを把握することが可能です。

たとえば、毎月決まった額の入金があれば、家賃収入など、何らかの収入源があったのではないかという予測が立ちます。

本当に家賃収入があるようでしたら、財産の中に不動産があることになります。

また、定期的な支出があれば、投資信託などをしていたのではないかという目星をつけることができます。

このように、預貯金は、遺産の全容を把握するためのヒントが数多く記載されています。

そこで、弁護士が相続財産を調査する際は、まず預貯金の調査から始めます。

2 各市区町村で不動産の調査を行います

不動産は比較的高価な財産であるため、しっかりと調査を行う必要があります。

亡くなった方が不動産を所有していたかどうか不明の場合、各市区町村で調査を行うことができます。

弁護士が不動産の調査を行う場合、亡くなった方のこれまでの住所や本籍を調べ、可能性がありそうな市区町村役場で、名寄帳を取得します。

名寄帳は、特定の人が、その市区町村内に所有している不動産の一覧表です。

3 借金の調査も必要です

相続財産は、プラスの財産だけとは限りません。

亡くなった方が借金を背負っていた場合には、それも相続財産に含まれます。

借金が多額である場合は、相続を放棄することも検討することになるかと思います。

そこで、弁護士が相続財産の調査を行う場合、借金についても調査を行う場合があります。

銀行からの借り入れや、消費者金融からの借り入れ、クレジットカード会社からの借り入れなどは、信用情報機関というところで管理されています。

借金の調査は、まずこの信用情報機関に問い合わせをするところから始まります。

その他には、通帳の履歴などから、借金の有無がないかを調べることになります。

遺言についてお悩みの方へ

1 遺言のご相談をお考えの方へ

遺言書の作成方法はいくつかありますが、代表的なものとして、以下の2パターンが挙げられます。

①公証役場で作成する場合

②全て自筆で作成する場合

作成方法により手続きの流れが変わりますので、以下でご説明いたします。

2 公証役場で作成する場合

⑴ 専門家との相談

公証役場で作成する場合も、事前に「誰にどの財産を分けるか」「お墓を誰が引き継ぐか」等を決めておく必要があります。

専門家とご相談いただいた上で内容を決めたほうが、よりご意向に近い遺言書を作成していただけるかと思いますので、まずは、専門家とご相談いただくことをおすすめいたします。

私たちにご相談いただければ、ご事情をおうかがいの上、文面案の作成もサポートさせていただきます。

後々の揉め事が起こらない形や、相続の税金に配慮した形の文面案をご提案させていただきますので、まずはご相談ください。

また、財産の分け方以外にお子様方へ遺すメッセージ(「付言事項」といいます)を追加することもできます。

⑵ 必要資料の収集

戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書、銀行の通帳のコピーなどの提出が必要となります。

必要になる資料は、財産の分け方により異なります。

⑶ 日程の予約をする

文面案と必要資料が揃いましたら、弊所から公証役場に連絡をし、作成する日の予約をお取りいたします。

連絡をしてから約1〜2か月後の予約となることが多いです。

公証役場は県内に複数ありますが、どこの公証役場でも作成することができます。

また、県内であれば公証人にご自宅や病院等へ出張してもらっての作成も可能です。

⑷ 公証役場で作成の手続をする

予約当日は、実印と印鑑登録証明書を持って公証役場に行きます。

時間になると、個室に通され、公証人が作成した書面の内容について説明があり、間違いがないか確認されます。

間違いがなければ、末尾にサインと捺印をして手続きは完了となります。

この個室での手続きには、基本的に家族は同席できず、外でお待ちいただくことになります。

代わりに証人という利害関係のない第三者が同席をします。

証人は私どもの方で用意することもできますし、公証役場に依頼し用意していただくことも可能です。

(別途、日当がかかります。)

3 全て自筆で作成する場合

⑴ 専門家との相談

まずは、専門家とご相談いただき、法的に問題のない財産の分け方等のアドバイスを受けられることをおすすめいたします。

遺言がトラブルの火種になってしまうことのないように、法律や税金の面から適切な内容の遺言書を作成することが大切です。

⑵ 遺言の作成

専門家とのご相談の上、遺言の内容が決まりましたら、実際に遺言書の作成を行います。

遺言書は、一部資料を除き、本人が自筆で作成する必要があります。

私たちにご相談いただければ、専門家が遺言書の文面案を作成し、そのまま一字一句を自筆で書き写していただけるようにすることも可能です。

⑶ 保管のご案内

ご希望の場合は、法務局で遺言書を保管する制度のご案内も承っております。

お気軽にお問い合わせください。

遺産分割をお考えの方へ

1 「うちは揉めないから大丈夫」と思っていたら…

遺産相続で揉めてしまったケースで、「家族の仲も悪くないし、法律の分け方通りに平等に分けるだけだから、うちは大丈夫だと思っていたのに…」というお話をうかがうことがあります。

確かに、法律では法定相続分という形で、相続人それぞれの取り分の基本ルールはあります。

しかし、「平等」に分けると言っても、法律では明確に決まっていない点もあるため、何を「平等」と考えるかで揉めてしまうことがあります。

その例として、次のような点が問題になりやすいです。

① 不動産の評価額

自宅などの不動産がある場合は、子供2人で2分の1ずつに切って分けるわけにはいきません。

多くの場合は、相続人のどちらかが家を全部相続する代わりに、家の評価額を調べて差額を支払うケースが多いです。

この家の評価額というのは、不動産会社ごとにバラバラで、場合によっては支払う額が1000万円以上変わってくる場合もあります。

そのため、「平等」に分けるための家の評価額で揉めてしまうケースがあります。

② 葬儀費用の負担

葬儀費用は原則は喪主が全額を支払います。

しかし、相続人全員が合意をすれば、亡くなった方の遺産から葬儀費用を出すことができます。

実際は、相続人が合意をして葬儀費用は遺産から出すケースは珍しくありませんが、厳密に法律・裁判例といった話をすると、喪主が負担しなければいけないケースがあるため、葬儀費用をどうするのが「平等」かという点で揉めてしまうこともあります。

③ 特別受益・寄与分

亡くなった方から、生前贈与もしくは遺言で財産をもらっていた場合には、特別受益として相続の取り分が減る可能性があります。

また、亡くなった方の介護や事業の手伝いをしていた場合は、寄与分として相続の取り分が増える可能性もあります。

しかし、特別受益も寄与分も、当然に認められるものではないため、生前贈与や介護を主張しても相続の取り分は変わらないこともあります。

このため、例えば、「介護をした自分は相続の取り分を増やすのが『平等』だ」「一緒に住んでいて家賃も払っていないのに、大した介護もしていないのだから、相続の取り分を変えないのが『平等』だ」といった具合に、特別受益や寄与分で揉めてしまうケースは極めて多いです。

そのため、「うちは大丈夫」と思わず、遺産分割についてまずは弁護士に相談して、些細なことから揉めてしまわないようにするのが重要です。

2 相続手続きには遺産分割協議書が必要

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、相続手続を行う際に必要となります。

ここで言う相続手続とは、亡くなった方の銀行口座の解約や不動産の名義変更などです。

銀行口座は、相続が発生したことを銀行が把握すると凍結されてしまいます。

凍結されると現金の引出し等ができなくなります。

また、不動産の名義は遺産分割協議書(もしくは遺言書)を用いて名義変更をします。

3 揉めていなくても遺産分割協議書の作成は専門家に相談を

多くの相続手続は遺産分割協議書を用いて行いますが、遺産分割協議書に不備があると相続手続ができなくなってしまいます。

そのため、遺産分割協議書は、戸籍・住民票、不動産登記簿、通帳・残高証明等の資料を確認して、不備がないように作ることが大切です。

遺産分割協議書に不備があると、一から作り直すという手間が発生しますし、その分時間がかかってしまいますので、最初から専門家に相談をすることをおすすめします。

また、遺産分割で揉めていた場合は、せっかく話し合いが解決したにもかかわらず、遺産分割協議書が作り直しになると、相続人全員のサインと判子が再度必要になります。

2回目のサインをもらう段階で問題が再燃してしまうことも珍しくないため、遺産分割協議書は不備なく作成しておく必要があります。

相続放棄をお考えの方へ

1 相続放棄を失敗しないために

相続放棄を行うと、相続人ではなかったことになるため、例えば亡くなった方に借金があったとしても、支払わなくて済みます。

しかし、この手続きはいつでも必ずできるわけではありません。

もし、相続放棄が認められないと、亡くなった方の借金を背負うことになってしまいます。

以下では、相続放棄を失敗しないために注意するとよいポイントをご紹介いたします。

2 相続放棄の期限は3か月以内

まず、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

「知った時」であるため、死亡から3か月を過ぎても相続放棄はできます。

しかし、死亡後3か月を経過している場合は、なぜ死亡したことを知らなかったのかが審査されることになります。

その場合、亡くなったことを知ることができなかった理由と、その証拠を裁判所に提出しなければなりません。

この説明が不十分だと、相続放棄が認められなくなってしまいます。

複雑なケースの場合には、裁判官と面談をして、詳しい事情を説明しなければなりません。

3 「単純承認」をすると相続放棄ができない

また、亡くなった方の財産を使ってしまうと、相続することを認めたとされ(単純承認)、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。

相続放棄の申述をすると裁判所から、財産を使っていないかの照会が電話・手紙等でありますが、このときに回答を間違えると相続放棄ができなくなってしまいます。

そのため、財産を使っていないかの照会があった際の回答は慎重に行わなければいけません。

実際に相続の手続を行ってみると分かるのですが、「家の片付けはしていいのか」「保険や年金は受け取ってもいいのか」など、何をしたら単純承認をしたことになるのか判断が難しいケースがたくさんあるため、注意が必要です。

4 まずは専門家に相談を

このように、相続放棄は一歩間違えると失敗して、借金を背負ってしまうリスクがあります。

そのため、相続放棄を失敗しないために、まずは専門家に相談するのが安心です。

相続放棄の手続は、1~2か月ほどかかることもあり、意外と時間が足りなくなってしまため、早めの相談をおすすめします。

相続を相談する専門家の選び方

1 専門家の選び方によって結果が大きく変わることも

相続の案件では、他の法律分野とは異なる特殊な問題があります。

例えば不動産の価格は、相続でしばしば問題となります。

不動産価格は、評価方法や評価項目によって、同じ不動産でも数百万円〜一千万円変わることも珍しくありません。

この不動産価格は、最終的に手元に残るお金に直結します。

そのため、依頼する専門家が不動産分野に詳しいかどうかによって、最終的に受け取ることができる金額が数百万円単位で変わることがあります。

このように、誰に依頼するのかによって、相続の結果として受け取れる金額が大きく変わる可能性があるため、依頼する相手は慎重に決める必要があります。

2 専門家を選ぶ際は相続の知識と経験の量が大事

依頼する相手を選ぶ際に重視すべきは、その人がどれだけの知識と経験を有しているかです。

相続案件を集中的に取り扱っている専門家であれば、当然、相続に関する知識と経験が豊富と言えます。

そのため、その専門家が相続の案件を中心に取り扱っているのか、年間どれだけの相続事件をこなしているのかといった点に着目すると良いかもしれません。

3 専門性が高い方が「早く」「安く」済む場合がある

相続では、専門家として知識が豊富でサービスの質が高いほど、それに応じて値段が高くなるとは限りません。

専門性が高く相続手続きに詳しいほど、1件あたりにかかる時間が短くなるため、同じ時間で多くの件数をこなすことができます。

そのため、価格を下げても問題がなく、専門性が高い場合ほど「早く」「安く」サービスを提供できる場合があります。

「安いからサービスの質が良くないのではないか」

「高いから手厚いサービスを受けられるのではないか」

と決めつけてしまわずに、まずはその専門家が本当に相続に詳しいかをよく確認してみてください。

4 相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください

私たちは、税理士や弁護士などが協力することで、相続のお悩みに幅広く応えられる体制を作っています。

相続に関するご相談は原則無料でお受けしており、相続をトータルサポートさせていただきますので、お悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

相続についてご相談いただく際の流れ

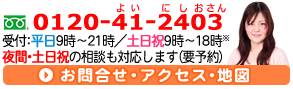

1 まずはお電話・メールでお問い合わせ

相続に関するお悩みがございましたら、まずはフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。

担当者からご連絡を差し上げるに際し、ご都合のつかない日時がないか等を事務の者からお伺いさせていただきます。

また、ご相談いただく内容につきましても、簡単にお聴き取りをさせていただく場合があります。

2 相続の担当者からお電話

後ほど、ご来所いただく日程調整のため、相続の担当者から改めてお電話を差し上げます。

また、ご来所前に確認をされたいご不明点等がございましたら、このお電話の際にお気軽にご質問ください。

「今後の具体的な流れはどうなるのか」「解決までどれくらいの時間がかかるのか」「相談するにしても勝ち目がある話なのか」「そもそも専門家に相談すべき内容なのか」「来所しての相談が必要かどうか」などの疑問点について、丁寧にお答えいたします。

3 ご来所いただいてのご相談

実際に事務所にお越しいただき、お悩みの内容について具体的なお話を伺って、ご相談を承ります。

事務所にお越しいただく際には、遺産の内容が分かる資料や、相続人の人数が分かる資料などをお持ちいただけると、相談がスムーズに進みます。

相続に関する相談は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

4 電話相談・テレビ相談もできます

ご来所いただかなくとも、まずはお電話・テレビ電話での相談も承っております。

また、ご相談内容によっては、ご来所をいただかなくとも、郵便でご契約書のやり取りを行わせていただくことや、お電話やメールでお打ち合わせさせていただくことができますし、ご依頼いただける場合もございます。

より気軽に相談していただけるかと思いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続の手続きの流れ

1 相続の手続では期限の有無に注意する

相続では、やらなければいけない手続がたくさんあるため、何から始めていいのかわからないとのお話を多く伺います。

相続の手続きを進める際に注意しなければならないのは、期限内に行わなければいけない手続と明確な期限は存在しない手続とがあることです。

期限のある手続の中には、その期限を過ぎるとお金の請求などができなくなってしまうものもあるため、期限を意識してスケジュールを立てていく必要があります。

2 最初の1週間でやらなければいけないこと

相続が始まった場合にすぐにやる必要があるのは、市役所や病院での手続です。

1週間以内に

- ・死亡診断書・死体検案書の取得

- ・死亡届の提出

- ・死体埋葬火葬許可証の取得

の手続を行う必要があります。

死亡診断書は、今後、様々な場面で提出することになる重要な書類です。

これらの手続の中には、期限を過ぎると5万円以下の過料を支払わなければいけないものもあるため、注意が必要です。

また、死体埋葬火葬許可証がないと、ご遺体をお葬式で火葬することもできません。

3 2週間程度でやらなければいけないこと

火葬許可等の次に行わなければいけないことは、年金や健康保険にかかわる手続です。

- ・年金の受給停止

- ・保険証の返却

等を10日~14日以内に行う必要があります。

これらの手続は、市役所や年金事務所で行うことができます。

4 3ヶ月~1年以内にやらなければいけないこと

相続直後の市役所等での手続を終えると、次は、税金と法律にかかわる手続です。

税金の申告の期限を過ぎると、追加の税金を支払わなければならなくなるため必ず期限を守る必要があります。

また、法的な手続は、期限を過ぎると権利行使をできなくなるため、注意が必要です。

具体的には、

- ・相続の放棄(3ヶ月以内)

- ・準確定申告(4ヵ月以内)

- ・相続税の申告(10ヶ月以内)

- ・遺留分の請求(1年以内)

などの手続について検討する必要があります。

5 3年以内にやらなければいけないこと

不動産の所有者が亡くなった場合は、不動産の名義変更をする必要があり、このことを相続登記といいます。

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に相続登記をしなければなりません。

遺産分割がまとまらない等の理由で期限内に相続登記ができない場合には、いったん法定相続割合で登記をするか、法務局に相続人であることを申し出る制度を利用することもできます。

6 明確な期限はない手続

- ・遺言書の検認

- ・遺産分割協議

といった手続には、〇ヵ月以内といった明確な手続はありません。

もっとも、これらを行わないと、遺産の分配ができず、預金口座の解約や土地の名義変更ができない上、相続税の申告に際し支払う税金の金額が確定しません。

また、遺言書の検認が遅れると5万円以下の過料を支払わなければいけない可能性があります。

そのため、これらの手続にもできるだけ速やかに取りかかる必要があります。

7 相続の手続でお困りの際は専門家に相談を

相続の手続きでは、やるべきことが多く、すべてを期限通りに行うことは大変です。

そこで、何をどの順番で行うかについて、専門家に相談することをお勧めします。

私たちは、相続の流れの説明から、手続のサポートまで行わせていただきますため、まずは一度ご相談ください。

各専門家が協力できることの強み

1 相続に関わる専門家

⑴ ご生前の相続対策の場面

ご生前の相続対策の方法には、①争族対策、②節税対策、③納税対策があります。

①争族対策とは、ご逝去後の遺産をめぐるご家族間の相続に関する争いを予防するための対策です。

様々な方法がありますが、中でも遺言書の作成がとても有効です。

司法書士、税理士、行政書士などの専門家のなかには、遺言書の作成相談を行っている専門家もいるようですが、有償で法律相談を受けることができるのは弁護士のみと弁護士法で定められていますので、弁護士にご相談ください。

②節税対策とは、相続開始後の相続税について、適正な手段を用いて節約する対策のことをいいます。

税理士の専門分野になりますが、通常の税理士は法人税や所得税の申告業務が多く、相続税申告をほとんど取扱っていませんので、あまり詳しくないことも多いようです。

相談する際には、相続税に詳しい税理士にご相談ください。

③納税対策とは、相続開始後の相続人が相続税を納められるように資金を準備しておいてあげることをいいます。

遺言や生前贈与、保険等を組み合わせて行うことが多いようですので、弁護士、税理士等の複数の専門家と相談しましょう。

⑵ ご逝去後の相続手続きの場面

ご逝去後の相続手続きには、大きく分けて、①遺産分割と②相続税申告があります。

①遺産分割とは、相続人が複数いて遺言書によって相続財産の分け方を定められていない場合に、誰がどの財産をどれだけ取得するのか決めることをいいます。

遺産分割には、協議・調停・審判という方法があり、調停と審判は協議でまとまらない場合に行う裁判手続きですので、弁護士に相談することをおすすめします。

②相続税申告は、相続開始を知った時から10か月以内に行う必要があります。

ご葬儀を終え、四十九日を行い、遺産の話し合いをしていると、10か月はすぐに過ぎてしまいますので、早めに税理士にご相談ください。

2 異なる分野の専門家が協力して対応できることの強み

例えば遺言書を作成する際には、法律で定められた形式をしっかりと守るだけでなく、遺言書の内容に曖昧な点などが無いか、また遺言に従って遺産を分けた場合に相続税がどうなるのかについても配慮する必要があります。

そのため、遺言を作成する際には、法律と税金の両面に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

また、ご逝去後の遺産分割では、相続税に配慮しないまま取得すべき遺産をアドバイスする専門家などもいるようです。

しかし、取得する遺産の種類や額、大きさ等によって、小規模宅地等の特例のような最大で不動産評価額を8割減する特例が受けられることもありますので、ここでも相続税への配慮は必須だと言えます。

相続においては、このように、複数の観点から適切な相続となるように検討して対応できるか否かが結果に影響を及ぼしかねません。

私たちは、複数の分野の専門家が協力することで、法律や税金など異なる分野にまたがった案件にも対応できる体制を整えています。

柏で相続にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

相続の限定承認

1 限定承認とは何か

⑴ 制度について

限定承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のうち、プラスの財産の額を限度としてマイナスの財産を弁済する責任を負うという制度です。

⑵ 有効な場面

限定承認は、どうしても不動産などの特定の財産だけは取得したい場合には先買権を行使することにより限定承認をした人が特定の財産を鑑定価格で買い取ることができるなど、場面によっては非常に有効な制度になり得ます。

⑶ 手続きの方法

限定承認をするためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認する旨の申述を行い、かつ相続財産の目録を作成して、家庭裁判所に提出する必要があります。

この申立ては、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に行わなければならないと定められています。

2 限定承認の注意点

⑴ 相続財産の清算手続き

限定承認は、家庭裁判所に申述をして受理された後、相続人が自ら相続財産の清算手続を行う必要があります。

清算手続とは、被相続人のプラスの財産を売却して換金し、マイナスの財産の支払にあてる手続きのことを言います。

相続人が1人の場合、その相続人は、家庭裁判所で申述が受理されてから5日以内に、限定承認をしたこと及び被相続人の債権者はその債権の請求をするよう申し出なければならないことを公告(官報掲載)する必要があります。

相続人が複数人いる場合は、家庭裁判所で申述が受理される際、相続財産管理人が選ばれることとなりますので、申述受理から10日以内に、その相続財産管理人が上記の公告手続きを行う必要があります。

その後は、法律に従って財産を売却し、債権者には相続財産から債権額の割合に応じて弁済することとなります。

⑵ みなし譲渡所得

限定承認をすると、相続開始の日(被相続人死亡時)に、すべての資産が被相続人から相続人に時価で譲渡されたとみなされ、被相続人に譲渡所得が発生することとなります。

このため、不動産、有価証券、ゴルフ会員権、通勤用・レジャー用の自動車など譲渡の対象となる資産が存在する場合は、相続を知った日の翌日から4か月以内に、相続人が被相続人に代わって確定申告(準確定申告と言います)を行う必要があります。

このように、限定承認を行うと被相続人に譲渡所得が発生しますので、被相続人に多額の所得税が課される可能性があります。

もっとも、上で述べたとおり、限定承認をすると相続人はプラスの財産の範囲内でしかマイナスの財産を弁済する責任を負いませんので、被相続人の所得税についても、プラスの財産の範囲内で支払えばよいことになります。

⑶ 全員で共同して申述

限定承認は、相続人全員が同意したうえで、共同して家庭裁判所に申述する必要があります。

そのため、もし相続人のうち一人でも単純相続したいと言えば、限定承認することはできなくなってしまいます。

なお、相続人の中で相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄をすれば初めから相続人でなかった扱いとなりますので、残りの相続人で限定承認の申述を行えばよいということになります。

3 限定承認は税金の問題に対応できる弁護士に相談

このように、限定承認は通常の相続の場合と税法上の扱いが大きく異なります。

安易に限定承認をしてしまうと多額の税金が課せられる可能性がありますので、税制について理解し、かかる税金の額について大まかに計算できなければ、限定承認を行うのが適切か判断することができません。

さらに限定承認後、債権者へ弁済する際には、その債権額に応じて適切に相続財産を配分しなければならず、誤った弁済をして債権者に損害を与えた場合は、債権者から損害賠償請求される可能性もあります。

したがって、税金の知識だけではなく法律の知識もなければ、限定承認の制度を利用することは困難と言えます。

税法にも精通している弁護士や、税理士と緊密に連携することができる弁護士であれば、税金と法律の双方に配慮して、適切な方法をご提案することができます。

限定承認を検討している方は、税金と法律の双方に配慮することができる弁護士に相談されることをおすすめします。

事前にできる相続準備はありますか

1 遺産分割対策

⑴ 財産目録作成

遺産分割の際、初期段階に行わなければならず、かつ相続人を悩ませる作業が、相続財産の調査です。

例えば、親が亡くなった際に、その相続人である子は、親の財産の内容を正確には把握していないことが多いと思います。

このため、相続が起きてから、被相続人にどのような資産があり、どのような借金があるかが分からず、調査で苦労するケースもあります。

逆に、自分自身のことであれば、自分にどのような資産があるか、どのような借金があるかについて把握していることがほとんどだと考えられます。

そこで、生前に自分の財産を財産目録でまとめておくと、相続が発生した際にスムーズに相続手続きを進めることができるため、相続人の方にとって良いといえます。

財産目録を生前に作成しておくことの効果は、相続の際に相続人の負担を減らすだけではありません。

相続発生後に、特定の相続人が相続財産を調査した場合(特にその相続人が被相続人と同居していた場合などは)、「被相続人の財産はもっとあるはずだ。」といった相続人間のもめ事が発生することが多く見受けられます。

被相続人自身が財産目録を作成しておくことで、このような争いの発生を事前に防ぐことができます。

⑵ 遺言作成

遺言の作成は、自分の遺産を、相続人や受遺者の間で、どのように分けてほしいかをはっきりさせておく効果があります。

このようにすることで、相続人間の争いを避けることができる可能性があります。

遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

実務上、ほとんどの場合自筆証書遺言か公正証書遺言を作成します。

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺言(財産目録など、一部自筆でなくても認められる部分があります)のことです。

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場へ行き、公証人に作成してもらう遺言のことです。

公証役場は全国にありますので、遺言者の方の自宅から近い場所など、ご都合に合わせて選ぶことができます。

柏市の場合、柏駅東口から少し歩いたところにある、柏商工会議所にあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリットとデメリットがあります。

自筆証書遺言の最も大きなメリットは、紙とペンと印鑑さえあれば、手軽に作成できるという点です。

デメリットとしては、遺言は法律で形式が厳格に定められているゆえ、形式面に誤りがあれば無効となってしまうこと、紛失や盗難のおそれがあることが挙げられます。

また、自筆証書遺言の作成時期が相当高齢に達した後であり、認知能力が衰えていた場合は、相続人が遺言の効力を争うこともあります。

加えて、自筆証書遺言は、被相続人の死亡後に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要がありますので、相続開始後に手間が生じます。

一方で公正証書遺言の最大のメリットは、遺言が無効になったり、遺言能力を争われる可能性が、自筆証書遺言に比べて低いことです。

公証人が作成してくれるので、形式面のミスによって無効となってしまう可能性は極めて低いです。

公正証書作成時は、公証人が遺言者の面前で内容の確認を行いますので、認知能力がなかったという問題も発生しにくいと言えます。

明らかに認知能力が低下していて、公証人の話が理解できていないという場合、通常であれば公証人が遺言作成をストップすると考えられます。

また、相続開始後、家庭裁判所による検認手続きが必要ないことや、原本が公証役場に存在することから紛失汚損のリスクがないこともメリットです。

デメリットとしては、作成時に手数料がかかることと、公証役場における手続きの手間が必要であることが挙げられます。

2 相続税納税資金対策

⑴ 生命保険

遺産総額が基礎控除を超えている場合、相続人に相続税が課せられる可能性があります。

現金や預貯金など、流動性の高い資産が多い場合には、納税資金を工面しやすいですが、不動産が多くを占めていて納税資金をすぐに用意できない場合、せっかく相続した財産を売却して手放さざるを得なくなることもあります。

また、遺産分割の争いに発展してしまい、遺産分割協議書の作成ができない場合、預貯金の相続手続きや不動産の売却ができないため、納税資金を用意できなくなります。

そこで、相続発生時の相続税額をあらかじめある程度計算し、それに見合う保険金を相続人が受け取ることができる生命保険に加入することにより、相続税の納税資金を準備するという方法があります。

また、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額までは相続税がかからないという税法上のメリットもありますので、相続税対策としても有効です。

⑵ 生前贈与

上記以外にも、生前に贈与税の非課税枠の範囲内(年間110万円)で贈与するという方法もあります。

この方法は、相続人における納税資金の手配ができるだけでなく、相続時の財産を低減でき、相続税額を減らす効果もあります(相続開始前の一定期間内の贈与は相続税の課税対象になります)。

相続人に対してだけでなく、相続人の配偶者や子に対しても非課税枠の範囲内で贈与を行えば、さらに多くの財産を次の世代に移転することができます。

もっとも、たとえば、10年にわたり毎年110万円を贈与していた場合、後日、税務署から、1100万円を10回に分けて贈与したものと扱われ、多額の贈与税が課税される可能性もありますので注意が必要です。

3 相続税対策

⑴ 相続財産を減らす

前述した、生命保険に加入したり、生前贈与を行ったりすることは、相続税対策にもなります。

⑵ 遺産の評価額を下げる

更地にアパートを建てることで貸家建付地にしたり、自宅不動産を特定の相続人が取得することにより小規模宅地等の特例を適用できるようにすることで、不動産の評価額を下げられることがあります。

もっとも、こうした対策については、様々な制度について熟知したうえで、緻密な計画のもとに行う必要がありますので、実際に対策をとる前に、相続税に詳しい専門家に相談することをおすすめします。